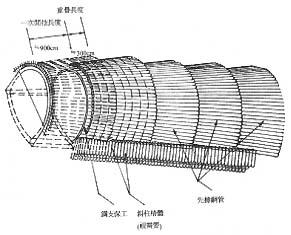

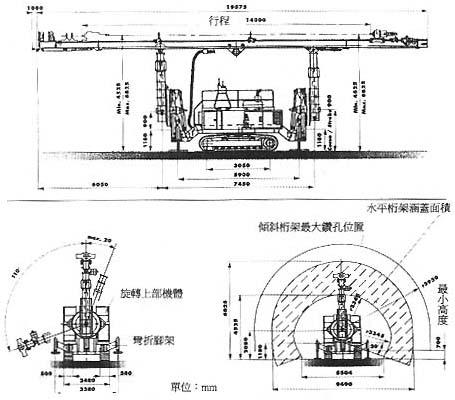

圖四 PG-125管幕機及施工範圍圖

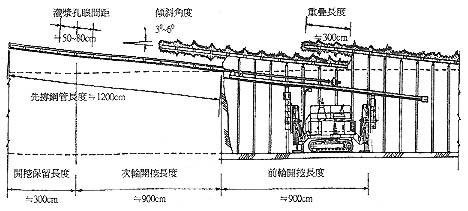

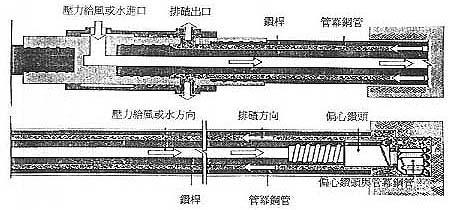

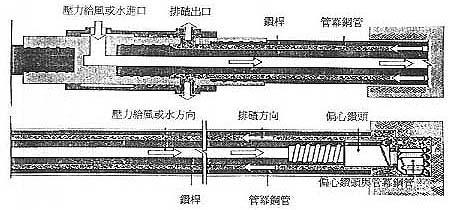

圖五 先撐管幕鋼管工法鑽孔示意圖

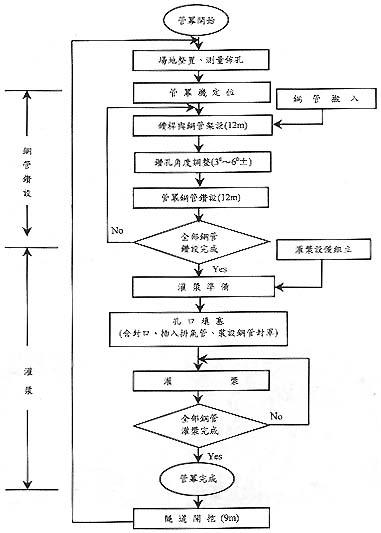

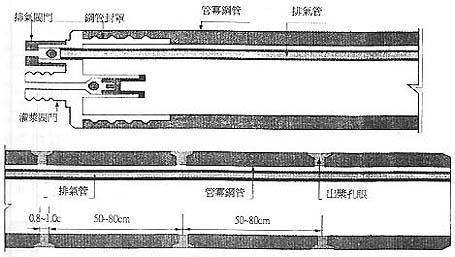

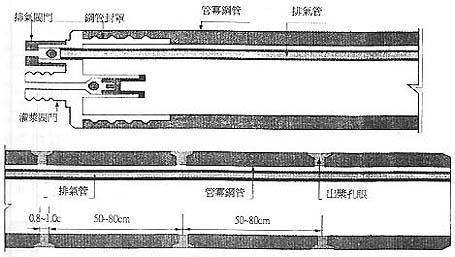

圖六 管幕鋼管封罩與孔眼縱剖面圖

|

|

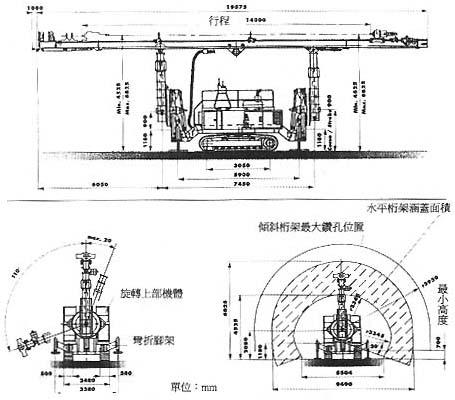

(三)施工機具、設備及材料

1.管羃機

隧道管羃機有單桁架及雙桁架二類,本文僅介紹適合中型隧道之單桁架管羃機PG-125,如圖四所示。

2.鑽孔方式

鑽桿及套管由一鑽機帶動,鑽桿前端附有一偏心鑽頭,鑽孔用水或氣由鑽桿內流入,而岩屑則由鑽桿與套管之間隙排出,如圖五所示。

3.管羃鋼管

鋼管直徑為∮50∼250公厘,厚度為5∼20公厘,鋼管上每間隔50∼80公分鑽設2∼3個灌漿孔眼(距外端管口約2公尺除外),視需要安裝逆止閥蓋或橡皮環,管口安裝灌漿封罩及灌漿閥門等,如圖六所示。

4.灌漿材料

一般破碎無湧水地盤以波特蘭TYPE I水泥為主,惟亦有因應地質狀況及速凝需求而使用超微粒水泥、皂土水泥、早強速凝水泥、水玻璃系或聚胺酯樹脂系等灌漿材料。

三、台灣隧道先撐管羃工法實例回顧

先撐管羃工法是於八○年代首先應用於義大利隧道工程,作為隧道洞口及通過斷層或軟弱破碎帶之主要輔助工法,目前已廣泛應用於歐洲及日本等隧道工程。近五年來,台灣隧道工程常因隧道洞口發生災變或隧道沿線遭遇斷層、剪裂帶等發生抽塌而引進先撐管羃工法,但是僅屬初期嘗試或為臨時變更設計,故所採用施工機械、材料與程序等須遷就現有設備或加以改裝而成,如鐵路三義隧道、北二高福德隧道、北二高木柵隧道、北二高新店(II)隧道及北二高中和隧道等。隨後由施工廠商引進正統設備、顧問公司預先納入設計及業主有高度共識下,先撐管羃工法已漸漸成為主要輔助工法,如北二高新店(I)隧道、北二高C303標NO.3隧道、北宜高彭山隧道、鐵路新觀音隧道與武塔隧道及中二高蘭潭隧道等。另值得一提的是台電公司的鯉魚潭士林頭水隧道工程,其下游段是採用開放型TBM開挖隧道,當第五次遭遇特殊困難處理時亦採用先撐管羃工法,不過受制於空間狹小關係,必須先擴挖一工作室並架設二個導架,再以每段均為二公尺的鑽桿、套管及灌漿管連接而成一管羃,隨即進行導管式灌漿法固結破碎岩盤,故以開放型TBM開挖的隧道亦可使用先撐管羃工法。今將台灣較著名使用先撐管羃工法之實例列表說明,如表一所示(郭奇正等1998)。

四、鐵路新觀音隧道及中二高蘭潭隧道先撐管羃工法施工介紹

本節將詳細說明東部鐵路改善工程局的新觀音隧道及國道新建工程局的中二高蘭潭隧道,目前該兩個隧道仍在施工中,其使用先撐管羃工法之施工情形,如表二所示。由上表可知,雖然此二隧道的開挖斷面積、所處地質狀況及管冪施工方式有所不同,但是其施工成果卻有一共同性,即採用管冪工法可大量減少隧道變形量發生。

|