以臺鐵災後搶修工程為例

|

陳仲俊/ 國營臺灣鐵路股份有限公司 專門委員 陳金塗/旭盛營建有限公司 董事長 呂斌豪/ 中興工程顧問股份有限公司 技術經理 |

|

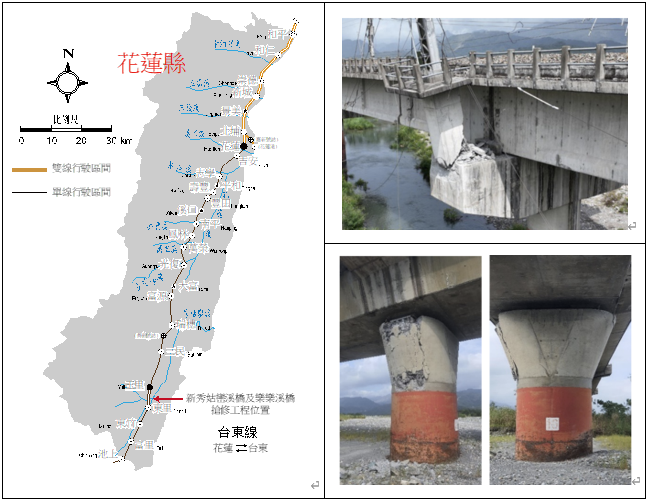

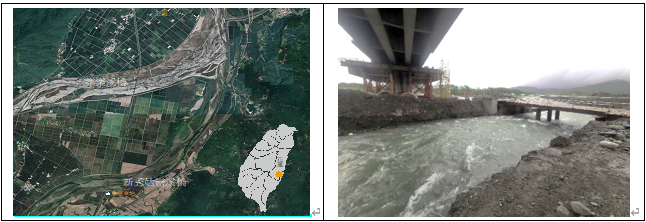

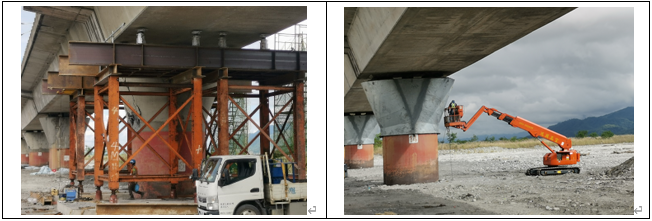

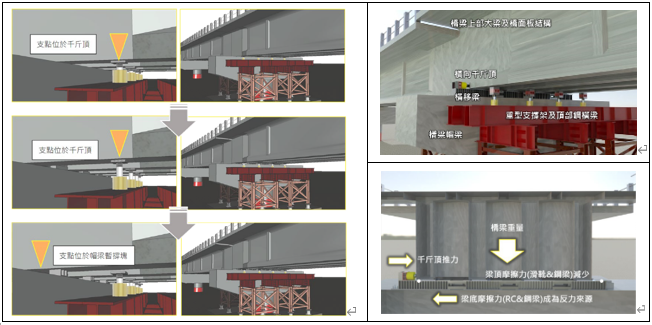

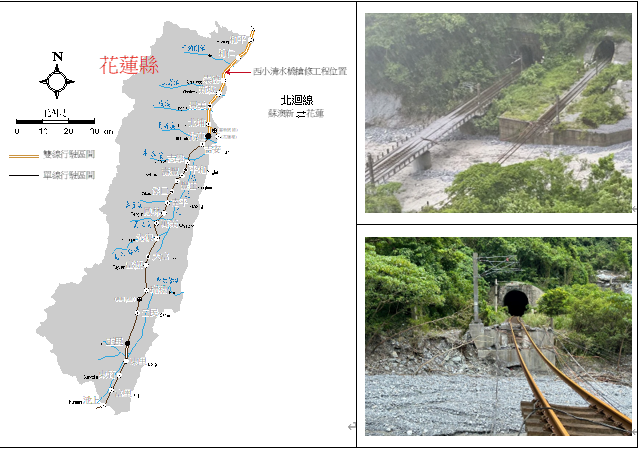

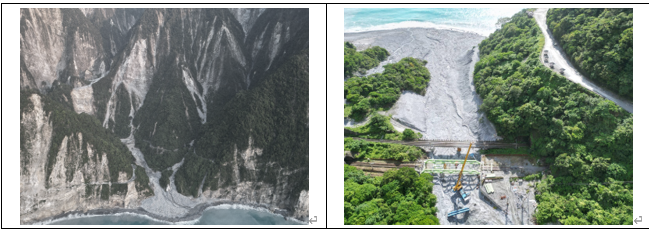

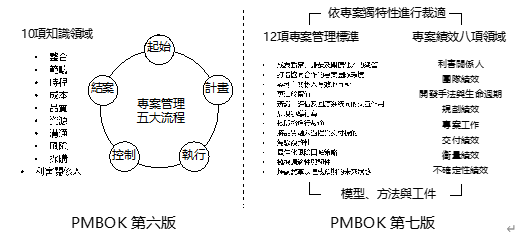

前言 近年來,隨著氣候變遷及地震活動頻繁,台灣東部交通基礎設施面臨嚴峻的挑戰。2022年9月18日的池上地震造成台鐵花東線新秀姑巒溪橋及樂樂溪橋嚴重受損;2024年4月3日的花蓮地震後又遭遇同年7月下旬的凱米颱風,導致北迴線西小清水溪橋遭土石流沖毀。這些災害的發生不僅考驗著工程技術的應變能力,更突顯了專案管理作為在緊急搶修工程中的重要性。台鐵花東線橋梁於2022年的災後搶修工程展現了卓越的專案管理成效。新秀姑巒溪橋及樂樂溪橋的工程團隊,僅以百日完成搶修工作,於2022年12月28日恢復全線通車,除較原定時程更提前完工外,該專案因其創新的管理方法與帶來顯著的公眾利益成效,也榮獲2024年台灣專案管理大獎之「標竿專案獎-優選」的殊榮。此外,北迴線西小清水溪橋的災後搶修工程亦提前完成,於2024年12月21日已經恢復北迴線和仁到崇德間的雙向通車。這些搶修工程的成功,不僅於交通上恢復了東部地區的鐵路運輸機能,更為災後花東地區的觀光及災後經濟復甦帶來重要助益,亦樹立了公共工程於災後搶修的卓越典範。 公共工程的管理與實施是專案管理(Project Management)的實務應用。在專案管理知識發展的脈絡中,PMBOK由第六版到第七版的演進,展現了從流程導向到價值創造的轉變;而PRINCE2的最新發展則強調在可控環境下的管理韌性。這些管理思維的進展,為公共工程面對災害搶修時提供了重要的理論基礎和實務指導。 本文藉由分析台鐵花東線橋梁及北迴線西小清水溪橋的搶修案例,探討如何在災後緊急情況下,運用現代專案管理思維,結合創新工法與專案團隊間的共同協作,建立具韌性的災後重建模式,為未來類似工程提供實務參考。同時也檢視這些搶修工程如何體現專案管理從標準化流程到靈活應變的轉變,以及在面對複雜的工程作業環境時所需要的創新思維與執行策略。 一、2022池上地震災後臺鐵花東線新秀姑巒溪橋及樂樂溪橋搶修 (一)災害事故概述2022年9月18日下午2時44分,台東縣池上鄉發生芮氏規模6.8強震,震央位於北緯23.14度、東經121.2度,震源深度7.8公里。根據中央氣象局資料,池上震度達6強、富里5強及玉里6弱,造成花東地區大規模地表破裂,且餘震頻繁。此次地震重創臺鐵花東線,造成玉里至富里間約6.7公里路段的交通完全中斷,其中樂樂溪橋及新秀姑巒溪橋兩座重要橋梁的損壞成為鐵路交通全線中斷的影響關鍵。  圖1 災害位置及新秀姑巒溪橋錯位及破壞案例照片、樂樂溪橋損壞案例照片 1.樂樂溪橋災損說明:樂樂溪橋位於花蓮縣源城溪、台30線與樂樂溪上,為一座全長810公尺的雙線鐵路橋,於2001年興建、2007年3月通車。地震造成P1橋墩、P13至P19等共8座橋墩頂部混凝土出現顯著破損,其中以P16橋墩損壞最為嚴重,橋墩頂部及周邊混凝土出現裂縫及破裂,部分鋼筋外露,亦有部分盤式支承砂漿墊出現剝落的現象,橋樑主體的混凝土箱型樑則未有明顯損壞。 2.新秀姑巒溪橋災損說明:新秀姑巒溪橋橫跨花蓮縣秀姑巒溪,為一座全長580公尺的雙線鐵路橋,於2001年興建、2004年完工、2007年3月通車。此次地震造成全部橋跨皆產生相對位移,且橫向位移量不一致,最大位移量甚至超過1.3公尺。橋梁的止震塊因大幅位移而遭受嚴重損壞,PCI大梁下方的混凝土支承墊多處出現局部破損,部分橡膠支承墊已不堪使用。帽梁上方的電桿柱基礎大多受損,部分甚至已經斷落。雖然上部I型梁及橋面板結構僅有輕微損傷,但整體而言,新秀姑巒溪橋的災損情況較樂樂溪橋更為嚴重,復舊的工程難度與期程的緊迫性也更高。 (三)災損特性與難題 本次災害導致台鐵花東線玉里至富里間約6.7公里的鐵路區間雙向中斷,不得不採取公路接駁方式以維持旅客運輸。初期工程評估顯示修復時程可能需要達半年以上,此情況不僅影響東部地區民眾的日常交通,更對區域經濟發展造成重大衝擊。其中又以新秀姑巒溪橋的修復工程最具挑戰性。災後全數15跨橋跨均發生位移,最大位移量達1.34公尺,且最重的結構單元重達1,700噸。如何將自既有支承墊落下且偏移的龐大橋跨結構恢復原位,在國內軌道工程的災後修復史上尚屬首例,當時並無案例可循,工程團隊面臨前所未有的技術挑戰。除此之外,搶修工程亦必須在新秀姑巒溪主河道上進行,恰逢汛期颱風季節,施工期間不僅要應對豪大雨導致的河川水位暴漲風險,還要防範頻繁的餘震帶來的二次災害威脅。這些複雜的自然風險條件,大幅提高了工程執行的難度與不確定性。  圖2 河道相對位置衛星照片及新秀姑巒溪橋於汛期搶修案例照片 機關以「政府採購法第105條第1項第2款」的緊急採購以爭取緊急搶修時效,考量隔年春節疏運需求,要求工程團隊完成時間須於2023年01月18日農曆年前恢復通車。而各投入搶修工程之機關、監造、施工皆成立專案團隊,於第一時間於現場成立「臺鐵東里搶修前鋒營」聯合辦公室,由三方現場最高主管組成PMO,協調設計成果與現場之調整,統籌各單位投入搶修工作,擬定分階段搶修計畫。每日招開工作進度檢討會議,以構造簡圖呈現工作進度,除了由各單位說明當日完成工作內容外,並針對後續工項進度預先確認,並與以登記於會議記錄中加以管制並追蹤及確認文程進度與成效。相關作業如遭遇環境、氣候風險則尋求替代調整或預先因應準備方案,由三方負責人共同決議介面處理原則後憑辦。 搶修工程一開始即調度所需之所有重型支撐架至現場,因於汛期期間且於主河道內施工,故以「導水」作為重要策略之一。「導水」係修改河道的主河槽的位置以配合施工進度,必要時甚至允許漫淹非作業區域以確保工作成果。樂樂溪橋損壞之橋墩,則配合施工進度規劃,鋼板材料先於區外先完成製造後再於現場銲接,以鋼板包覆搭配化學錨栓將破損支橋墩予以圍束補強。新秀姑巒溪橋的復舊為突破時間限制,工程團隊共同創新研擬「頂昇橫移復位工法」,係以千斤頂同步垂直頂舉PCI梁,再於頂舉後的空間內佈設橫移梁,藉由梁底磨擦力取得反力,再降低梁頂與PCI梁之介面摩擦力,以側向千斤頂進行橫移。  圖3 樂樂溪橋搶修之現場結構安全支撐及鋼板包覆施工案例照片  圖4 「頂昇橫移復位工法」3D配置模擬及橫向推移原理示意圖 二、2024凱米颱風災後臺鐵北迴線西小清水溪橋搶修 (一)災害事故概述2024年4月3日發生規模7.2的花蓮地震,時隔3個月後,於2024年7月25日全台又遭凱米颱風的侵襲,受颱風豪雨影響與之前地震造成的山區地質弱化的共伴效應,導致臺鐵東部幹線多處遭土石流淹埋,亦造成北迴線和平至和仁間的電車線倒塌,崇德至和仁間土石流淹沒軌道、路基流失等災情。 (二)臺鐵北迴線橋樑災損說明 其中台鐵北迴線和仁至崇德間K53+800的小清水溪橋西正線橋垮被沖毀,上構大梁疑遭洪水及所挾帶之土石流衝擊後落橋,橋墩亦被土石流破壞後沖潰流失,僅餘鋼軌與部分軌枕未脫落而懸吊於原處。經在後續現場勘查時檢視,南、北端橋台支承墊與止震塊業已受損破壞,惟橋台牆身結構初步檢視尚屬良好。  圖 5 災害位置及西小清水橋災後損壞照片 此次搶修面臨多重挑戰,其中最大的難題是施工區域接近台九線匯德隧道北口下方的石公溪土石流淹沒區,受到地震和颱風的雙重影響,周邊山體之邊坡地質已嚴重弱化,在汛期豪雨頻繁的環境下,發生二次土砂災害的風險極高,更對河道內的施工安全和進度造嚴重威脅。此外,該區域於災後造成主要道路及周邊設施嚴重毀損,且因地形環境複雜,緊鄰近台九線下邊坡且位於石公溪出海口之土石沖積範圍,施工操作難度顯著增加,機具調度和現場作業面臨嚴峻挑戰。於災後初步評估修復工期需5個月,但颱風季節和地質的不穩定性衍生搶修作業的風險。為迅速恢復雙向通車,工程團隊必須克服施工條件的限制和困難環境挑戰。由於涉及範圍包含自山側至海畔,並位於國家公園範圍內之縣管野溪,此次搶修還涉及多方協作,包括設計、施工、監造及地方政府資源的整合及各單位介面的協調。 (四)搶修策略與成效 機關亦以「政府採購法第105條第1項第2款」的緊急採購以爭取小清水溪橋西正線橋梁搶修之時效,考量2025年元旦與後續假期相關疏運的期程,擬於2024年12月28日前恢復通車。工程設計上的惟則即以降低後續土石流再度造成危害的風險,遂以環境韌性為設計出發點,並考量周邊地形條件與景觀視覺,主橋採40公尺單跨不落墩的下路式鋼桁架橋設計,主梁提升85公分使通洪斷面積提升10%以上,可有效避免再遭洪水沖毀。復舊後之的「西小清水溪橋」高度僅3.6公尺,亦減少上部橫向結構構件,有利於鐵路電力線路佈設,相較台鐵其他跨河橋梁之形式更顯精練。設計單位同步採納鋼構分包廠商所回饋之既有鋼構材料規格與可供調用的存量,於符合既有結構設計條件與安全原則下,考量鍍鋅加工、道路運輸、吊掛作業等流程,並採全數構件以現場螺栓接合方式,整合上述施工需求進行結構元件的設計圖說調整,俾利縮減鋼構材料自採購、加工、吊裝與組立的鋼結構整體作業時間。經確認現場既有橋台結構並無嚴重受損,故以補強及原址擴建方式減少風險區域作業規模,以加速現場作業。  圖6 崩坍區之土石流河道空拍照片及西小清水西橋搶修進行鋼構吊裝案例照片 工程團隊於2024年7月25日凱米颱風災後即展開各項勘查及規劃、設計作業,於2024年8月16日展開施工,至2024年9月26日止,共計42日曆天,完成鋼桁架橋所有構件之加工製造,並完成工廠假組立;亦於2024年10月26日,共計72日曆天,完成現場鋼桁架之重型支撐架設置、構件運輸、現場地面組立及吊裝,以及所有鋼構件之鎖固,充分展現基於所訂定之施工管理作業原則下,同步併行作業的積極搶修成效。後續陸續完成橋面版結構、版式軌道鋪設、機電及訊號等系統修復及測試後,透過通車前檢查及列車試運轉以確認復舊工程之周延後,遂能於2024年12月21日提早恢復北迴線雙線運行,將可提升鐵路運輸班次及運量,即時投入2025年元旦、春節及清明之疏運。 三、由專案管理思維的轉變檢視搶修工程特性 上述的公共工程搶修案例仍基於「政府採購法」相關條文規定,並依「公共工程施工品質管理作業要點」採公共工程三級品管的架構執行。各單位在符合程序的授權範圍內,依據所賦予的任務目標,透過靈活的管理作為,進行決策制定、風險控管,並能充分予以落實預定目標。經檢討後亦充分符合專案管理(Project Management)思維的轉變與精進,故以近期專案管理的變化的層面與內容進行進一步分析與說明:(一)PMBOK的專案管理發展-由標準作業流程到管理者的敏捷與裁適 專案管理知識體系(Project Management Body of Knowledge, PMBOK)的變革反映了當代專案管理思維的重大轉型。從第六版到第七版的演進過程,不僅是內容的更新和架構的調整,也代表了專案管理理念和方法論的調整與轉變,也提供了專案管理新的思考框架。 PMBOK第六版延續了傳統的專案管理思維,建立在五大過程組(啟始、計畫、執行、控制和結案)和十大知識領域的基礎上,形成了一個完整而系統的專案管理知識體系。強調標準化流程和明確的管理步驟,通過49個具體的子流程,為專案管理者提供明確的操作指南。藉由管理流程清晰的輸入、工具與技術,以及可預期的輸出,構成了一個高度結構化的系統性管理框架。 相較而言,PMBOK第七版不再局限於固定的流程框架,而是轉向更具靈活性和適應性的管理方法,也稱之為裁適原則。通過建立十二項核心原則和八大績效領域,第七版反映了對現代專案環境複雜性的深刻理解,認同因應複雜專案條件下,應該建立裁適的原則。這種轉變強調了價值導向的專案管理理念,認識到每個專案的獨特性,需要根據具體情境選擇適當的管理方法。這使得專案管理者能夠更靈活地應對不同的專案挑戰,而非單純遵循預設的流程步驟。 PMBOK版本間的演變實際上反映了專案管理思維的根本轉變。首先,管理焦點從注重流程的遵循轉向關注價值的創造。第七版強調專案管理的最終目的是為利害關係人創造價值,而不僅僅是完成預定的流程步驟。其次,在方法論上提供了更大的靈活性,允許專案團隊根據具體情況選擇最適合的管理方法,無論是傳統方法、敏捷方法還是混合方法。並對專案管理者的能力要求從純粹的技術能力擴展到更廣泛的管理技能,包括領導力、判斷力和適應能力的培養。  圖7 PMBOK第六版與第七版之專案管理架構比較 (二)PRINCE2的專案管理發展-與時俱進的可控環境的管理韌性 同樣的專案管理思維的轉變也發生在歐系的專案管理體系,PRINCE2(專案控管環境,Projects in Controlled Environments)中,這個專案管理體系最初由英國政府開發,現已也成為呵全球專案管理的重要標準之一。該項專案管理標準源自1975年的PROMPT II系統,經英國政府於1989年採用改良後而發展成為專案管理標準。1996年推出的PRINCE2版本將應用範圍從資訊科技擴展至各類專案,奠定了其通用管理方法的基礎。最新的第七版已於2023年發布。 PRINCE2 第七版(PRINCE2 7)繼續發揚其以可控制環境下的專案發展為基礎的專案管理精神,同時引入更多靈活性與現代化思維。在核心精神的部分注重專案治理與靈活適應,支持多元化專案場景,以確保專案執行價值的輸出;而進一步簡化與強調關鍵決策點,以推動更有效的專案計劃、監控與交付。 所以在專案管理思維上同樣增加對敏捷方法的整合,允許更靈活的混合式專案框架應用,並強調專案中的永續性與社會影響的價值評估,同時建議引入數位化專案工具的支持,包含協作平台和數據驅動的決策。這展現了專案管理方法論應該與時俱進的特點,不僅保持原有的系統性和規範性,更加入了現代管理元素,特別是在人員管理、可持續性和數位化等方面的創新。這種演進反映了專案管理領域對靈活性、適應性和價值創造的持續追求,為提供了一個更全面、更現代化的專案管理思維。 (三)檢視搶修工程的專案管理特性 上述臺鐵橋梁搶修工程專案的成功絕非偶然,不僅展現了在緊急情況下,透過有效的專案管理方法與工具,成功整合各方資源與能力以達成挑戰性目標的典範,其在創新工法應用、風險管理機制建立、團隊協作模式等方面的經驗,對未來類似的大型工程專案都具有重要的參考價值。這些案例充分展現了專案管理在重大工程搶修中的關鍵作用,為公共工程專案管理樹立了新的標竿,也融合與驗證了近期專案管理思維的演進,尤其在工程裁適原則及韌性策略上,更具備了充分的演繹與驗證。檢視相關的專案管理的特性說明,並彙整如下: 1.明確的目標導向與時程管理:專案的目標都以迅速恢復鐵路運輸為優先,設定恢復通車的明確時程;透過目標明確的設定,排定作業程序以統籌各項資源調度與整體工作規劃,以利進行分項時程管理並追蹤完成進度與成效。 2.擬定執行策略與風險的控管:新秀姑巒溪橋搶修工程以「導水」、「頂橋」、「順軌」、「接電」、「通車」為施工作業順序主軸邏輯、以「排除介面、充分授權、同心協力」為行政管理原則;而西小清水溪橋搶修工程於審視工程管理風險後,擬定「減少現場土木工程規模」、「鋼構件於工廠加速製造」、「先行完善工區施工運輸便道」之三大施工管理作業原則,以「快速準確完成各分階段預定工作,即施工中防災最佳策略」的進度掌握與風險控管思維。皆係考量施工環境與作業控管,先行擬定專案管理的聚焦方向,透過策略的主軸擬定,各單位即能在其架構下發展配套之衍生執行模式與管理作為。這樣的方式有利於專案執行方向的凝聚與執行專案風險控管。 3.各單位專案團隊整合與協調:搶修工程專案成功整合了業主、設計、監造、施工等各方團隊的專業能力,並以專案管理辦公室(PMO)做為決策核心,統籌各單位資源。透過定時召開工作檢討會議,立即傳遞專案現場資訊,及時解決問題與協調介面,展現出高效的跨域團隊協作能力。 4.創新思維與因情勢主動應變:面對工期的嚴苛挑戰,專案團隊展現出技術創新與因勢利導的管理魄力。針對新秀姑巒溪橋搶修工程,透過工程團隊共同現場檢討與研商,首次採用「頂昇橫移」工法進行橋梁復位,並針對現場施工問題立即決策與調整;至於西小清水溪橋搶修工程,則採用既有鋼構分包廠商已既有材料規格進行設計調整。並針對現場環境進行施工程序與風險研判,並決斷所需要的因應對策,以掌握現場進度的確保與人具的安全。 5.利害關係人溝通與資訊公開:搶修工程在利害關係人管理方面展現出優異的能力,包括與政府機關保持良好溝通以取得緊急採購等支持、跨單位的介面溝通與作業配合、重視民眾與媒體溝通以爭取社會認同,以及與專家學者保持諮詢以確保技術可行性。這種全方位的利害關係人管理策略,為專案的順利推展提供了重要支持。 6.資訊化控管品質與紀錄保存:專案建立了完整的三級品管架構,確保施工過程與成果品質。於執行過程中充分應用PMIS系統,除了作為履約文件圖說的雲端查閱及過程資料的存取外,亦利用資料數位化的功能進行進一步的專案公文書的建檔與查詢、查驗成果的數據統計分析、專案成員工作的任務分配及回報、履約待辦事項的追蹤與成效控管。同時於過程中持續以即時監測系統,無人機拍攝、三維建模及點雲分析等技術,掌握現場狀況並隨時回報,以利更完整的掌握現場狀況。確保了在快速搶修施工的同時,也能維持良好的工程品質並留存完整的工程紀錄,並在西小清水溪橋執行過程中,工作團隊亦發展AI技術進行監造管理表單的製作、履約應辦事項的彙整,充分發展平台化、資訊化、即時化、智慧化的技術發展。 四、結語 臺灣是世界上天災風險機率極高的地方,人民生命財產安全端賴政府與民間通力合作。災後的搶修工程強調「從優、從速、從簡」三項原則。災後的現場環境都極為艱困,各界對災後復舊的期許與給予的壓力都極為龐大,對於相關投入搶修的專案管理決策人員之抗壓力及執行人員的使命感可想而知,而專案克服之困難與挑戰之艱辛亦不言可喻。上述的搶修工程專案所帶來的價值與效益除了來自於恢復東部鐵路恢復通行的成果所帶來的節約社會成本、恢復東部地區觀光產業、東部居民春節順利歸鄉等具體公眾利益成效外,公共工程的推動與執行,係落實的專案管理實踐執行的具體場合。公共工程之三級品管架構,由主管機關、監造設計單位、施工廠商互相組成,依據設計後發包架構,但靈活現場調整為實務導向的公共工程專案流程,需要專案管理的融入與應用,不再強調制衡與本位主義,創造共同合作的管理心態與協作條件,是台灣在公共工程管理制度下進行搶修工程的必要思維。 以安全通車為目標,回復橋梁通行為標的,克服不確定之計畫風險,追蹤計畫之過程成效,協調、辨識與評估專案步驟之調適與合理性。透過專案管理思維的演進,認知專案風險與變化的必然,控制外部影響條件,注重程序正義、整合作業執行決策、凝聚團隊向心力、強化跨域專業團隊合作,並依據環境及需求進行裁適,以產生專案價值為導向,將原先在公共工程中常見的直接利害關係人間的牽制關係,轉換為基於共同目標的整體性合作與支援。搶修專案的成功,可以不只是單一專案團隊的成功,而是整體性的達成共同多贏目標,這樣的模式也為公共工程領域的多專案共同作業管理模式立下具體典範,也是本文對落實公共工程結合專案管理發展的目標與期許。 |