以台北市松山區建案為例(上)

|

李世豐/璞致營造股份有限公司 工務部副理 彭凱亭/美商科進?誠工程顧問有限公司台灣分公司 建築事業部工程師 吳志弘/美商科進?誠工程顧問有限公司台灣分公司 建築事業部協理 許福祿/璞致營造股份有限公司 工務部協理 郭光宜/璞真建設股份有限公司 建築機電規劃設計部副總經理 何岫璁/大葉大學環境暨安全工程學系 教授 |

|

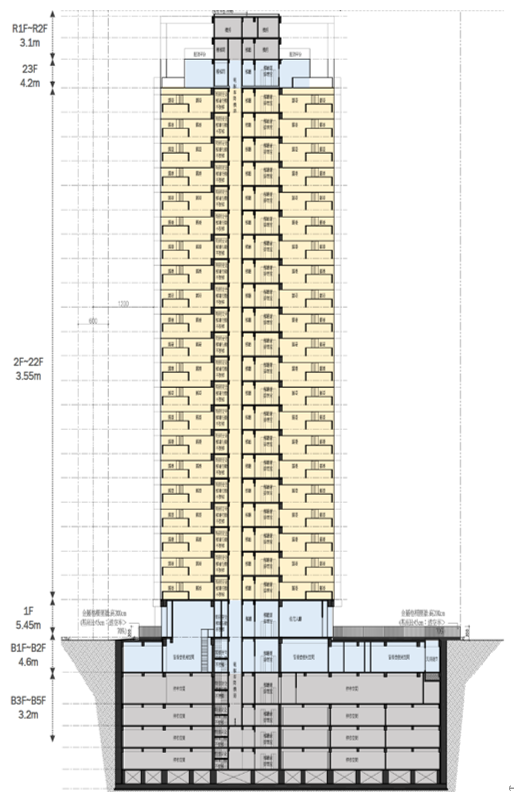

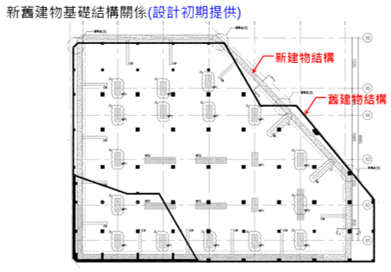

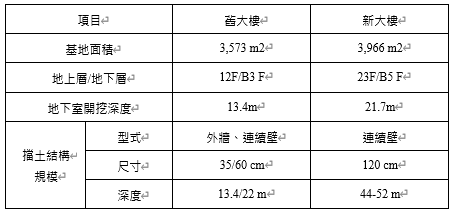

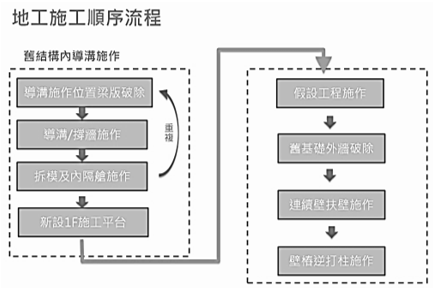

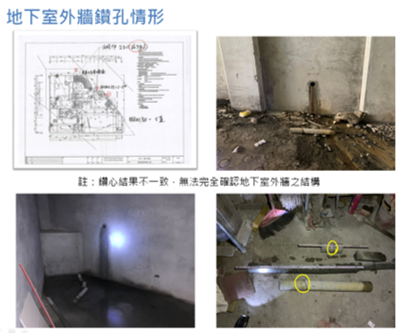

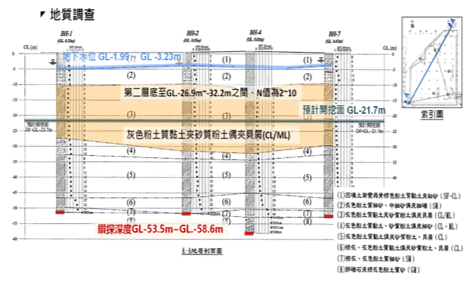

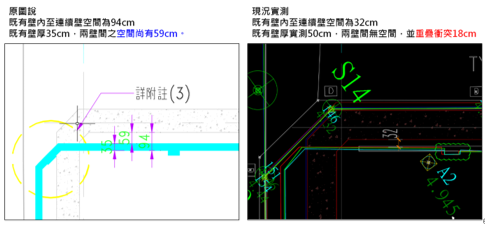

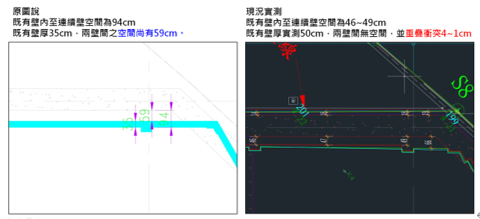

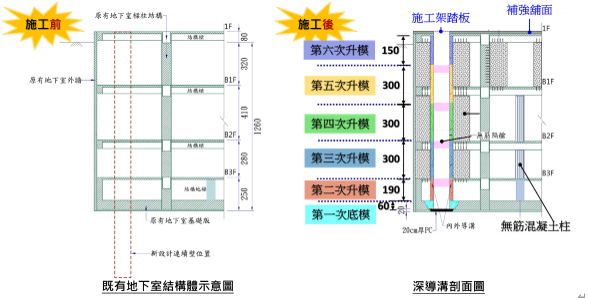

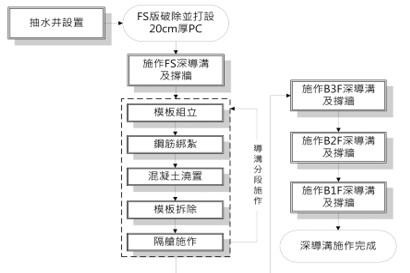

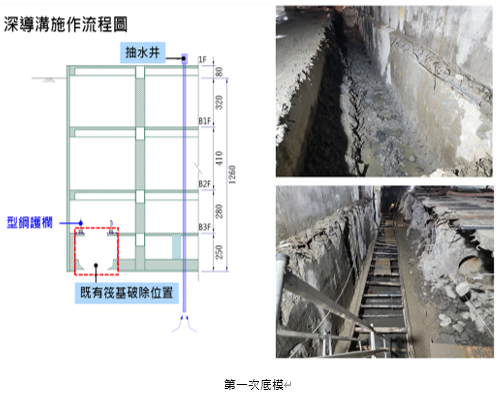

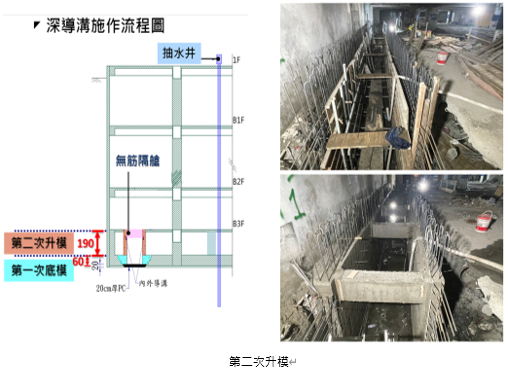

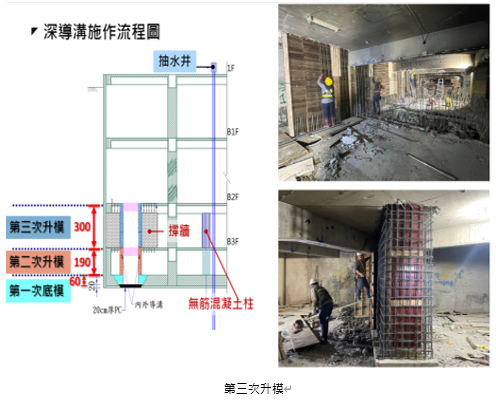

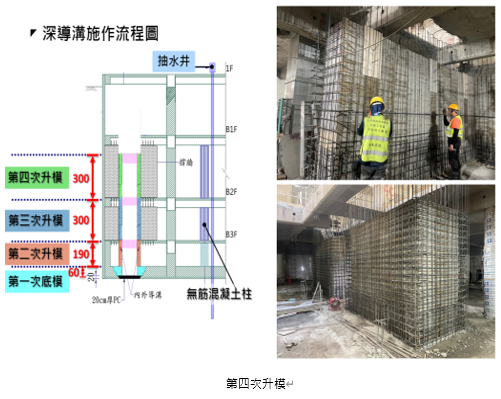

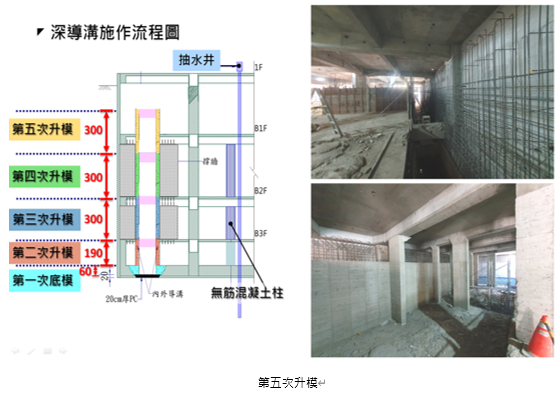

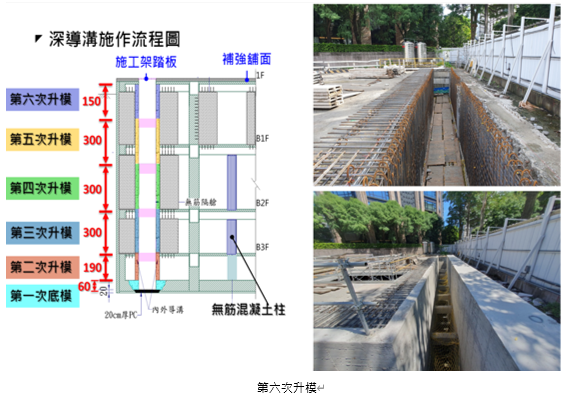

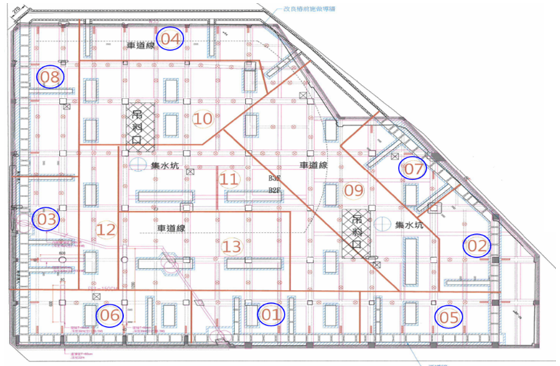

一、前言 隨著都市化的快速推進,土地資源日益稀缺,未開發用地的取得愈發困難[1]。許多建築物因年久失修、結構老化,逐漸面臨重建需求[2]。為提升城市整體安全性及使用效益,政府積極推動老舊建築的重建。然而,如何在不影響周邊建物安全的前提下,順利拆除並重建舊有建物的地下室構造物,成為工程人員面臨的一大挑戰。地下室拆除與重建的施工複雜度與安全考量遠高於無地下構造物的工程,特殊的技術需求不僅延長工期,也提高了成本,進而影響開發效益[3]。在具有深基礎的舊結構原工址進行改建時,新設計的基礎往往在深度、範圍或型態上與舊基礎存在顯著差異,這不僅增加了施工困難度,還需面對新舊結構整合的挑戰[4,5]。舊有基礎及地下室結構的處理,成為工程成敗的關鍵之一。在新舊建物擋土結構互相衝突的情況下,移除地下障礙物的順利與否,直接影響新擋土結構的施工成敗[6]。施工過程中需克服多重挑戰,包括如何減少對周邊建物的影響、確保結構穩定性,以及在有限施工空間內有效配置大型機具[7,8]。本文以璞真建設台北市松山區某建案為例,探討設計與施工階段如何研擬既有地下室基礎的拆除與重建方法,並通過實際案例展示現場執行過程及成果效益。圖1展示了建築物的整體量體設計,直觀呈現結構配置的複雜性。圖2進一步說明新舊基礎結構間的關係,揭示了重建過程中面臨的核心挑戰,包括深度與範圍差異、新舊結構干涉問題及鄰近建物保護等重點[7-11]。 表1比較了新舊建物在量體與基礎結構上的差異,具體呈現地下室開挖深度、擋土結構型式及深度等方面的變化。從表中可見,新建物的基礎設計更為複雜,對舊有地下室的拆除與重建技術提出了更高要求。這些數據不僅為分析提供直觀的視覺支持,也反映了舊有地下室施工的複雜性與潛在風險。透過圖2新舊建物基礎結構關係圖與表1新舊建物量體與基礎結構差異比較表的綜合對比,可更清晰地理解新舊建物基礎施工所面臨的挑戰及相應解決方案。本文期望提供具參考價值的實務經驗,促進舊有地下室基礎施工技術的進一步發展。  圖1 建築物立面剖面與量體配置示意圖  圖2 新舊建物基礎結構配置與干涉關係示意圖 表1 新舊建物量體與基礎結構差異比較表  二、基礎施工法評估 隨著台北市都市更新的推動,舊建物改建已逐漸普及,其中地下室基礎施工被視為整體工程中最具挑戰性的環節[12]。一般舊有地下室的基礎施工流程可歸納如圖3所示,並需在施工前進行詳細的地質與既有構造物調查,以確保新舊基礎結構衝突能於安全可控下排除[13,14]。在基礎施工法評估前,應首先進行舊有地下構造物的詳細測繪,包括擋土措施、外牆、柱、樑及樓板等,並將測量結果與新建物地下構造物的設計圖進行重疊檢討,以確認新舊地下結構之間的實際相對位置[15]。此步驟可有效協助規劃導溝施作的位置與方式,並依據圖3的施工流程,逐一檢討各階段的施工可行性、安全性及成本效益。 圖3 舊有地下室基礎施工流程示意圖 (一)舊有地下構造物(含擋土措施)及地質調查 1.地下構造物調查 由於本案舊有建物年代久遠,施工檢討所需的地下室構造物圖資無法完全取得。儘管原建造與使用執照圖說的掃描檔可大致掌握地下室結構物的位置與尺寸,但並未包含擋土措施的相關資訊。因此,為進一步確認擋土結構,團隊於現場地下室外牆進行鑽孔作業,以透過取樣結果推斷擋土措施的型態。然而,鑽孔取樣結果(如圖4所示)顯示樣品長短不一,無法準確判斷與確認擋土構造類型。最終,基於現場條件及初步研判,假設原始擋土措施採用鋼板樁,且無其他擋土構造物,並以此作為後續施工檢討與執行的依據。  圖4 舊有地下室外牆鑽孔調查與樣品取樣情形 依據《建築技術規則建築構造編》的相關規定,建築基地應根據建築物的規劃與設計進行地基調查,並提出調查報告,以取得基礎設計與施工相關的關鍵資料,並提前檢討施工流程中可能遇到的問題與對應解決方案。本案地質狀況如圖5所示,地質剖面中需特別注意地下5至10公尺間存在一層粉土質砂層,該層屬透水層,在破除舊有外牆或擋土構造物時,需謹慎處理水壓平衡問題,以避免因土壤流失而引發坍塌風險。  圖5 地質調查地層剖面與土層分布示意圖 雖然本案設計單位已提供新舊建物基礎套繪圖作為參考(如圖2),但為確保施工準確性,仍需進行現場地下構造物的實測,包括擋土措施、外牆、柱、樑、樓板及牆體等位置,並將實測結果與新建物地下構造物圖進行重疊檢討,以確認新舊結構的實際相對關係。由圖6與圖7可見,原設計單位提供的新舊基礎套繪圖與現場實測結果存在明顯差異。為減少新舊基礎位置的衝突,並降低舊基礎清障數量,本案依據實測結果回饋設計單位,進一步調整新建物位置,以確保後續施工的順利推進。  圖6 現況實測與設計圖面套繪差異分析示意圖  圖7 現況實測與設計圖面套繪差異檢討示意圖 深導溝的主要功能在於提供既有地下室內連續壁施作的作業空間,並防止穩定液大量流失至地下室內,避免對施工進度與品質造成影響。施作前需預先檢討並清除可能遭遇的地下障礙物,同時考量導溝剛性,並與既有結構體連結(植筋),以有效降低導溝變形,確保後續施工順利進行。本基地保留既有地下結構樑及柱於工區內不拆除,並依據既有結構物與新建連續壁的相對位置,研擬適合的導溝施作型式與施工流程(如圖8、圖9所示)。  圖8 深導溝剖面構造與施工階段示意圖  圖9 深導溝施工流程與分段作業示意圖       圖10 現場深導溝各階段流程及施工照片  圖11 深導溝分區施工順序 |