| 白郁宇/若愚工程科技有限公司、土木技師 應用地質技師 大地技師 |

|

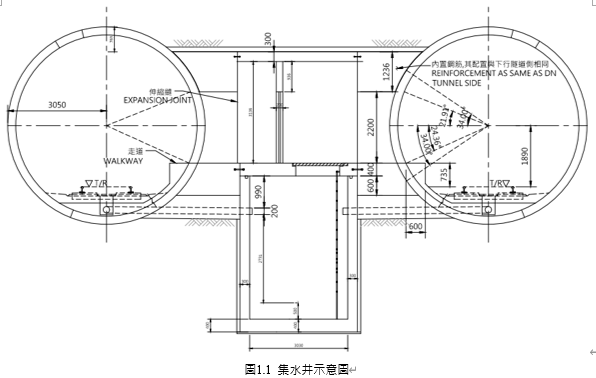

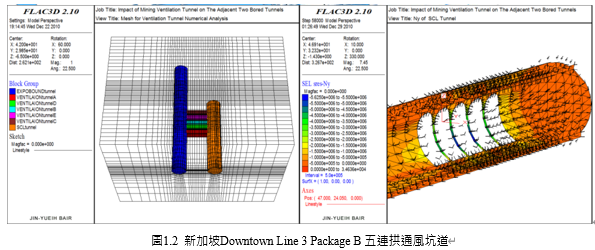

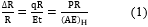

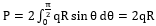

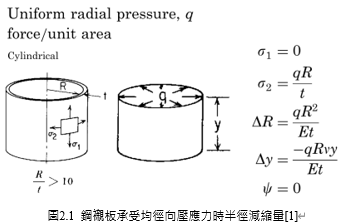

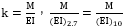

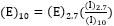

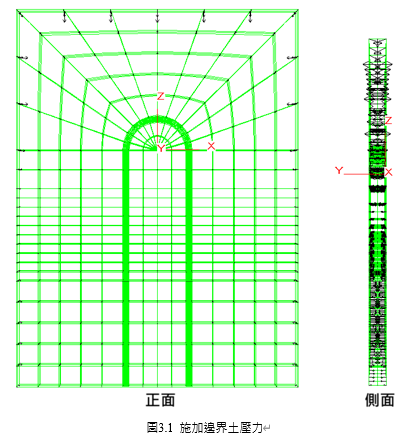

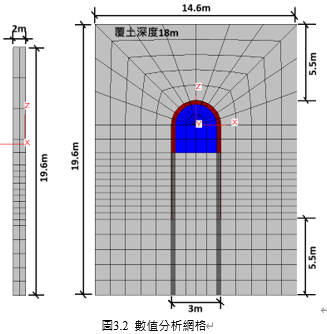

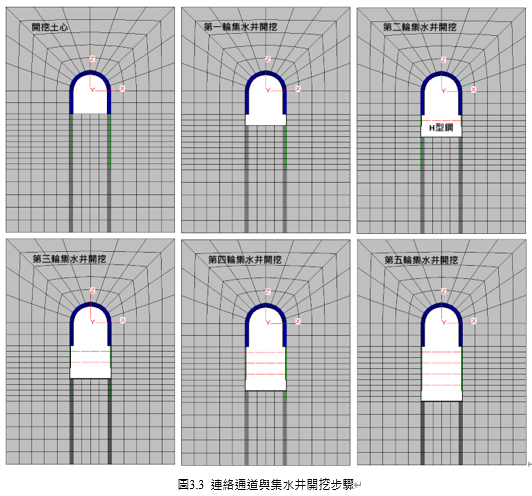

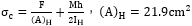

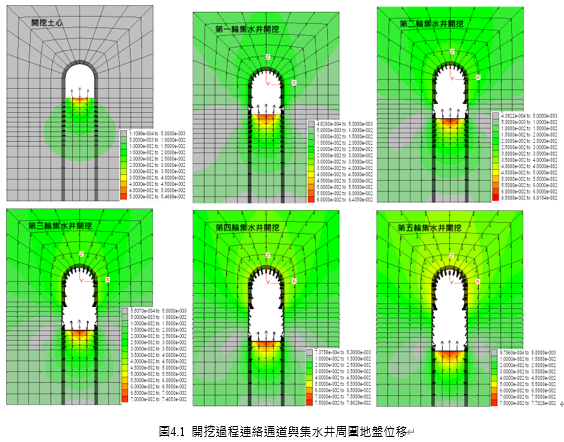

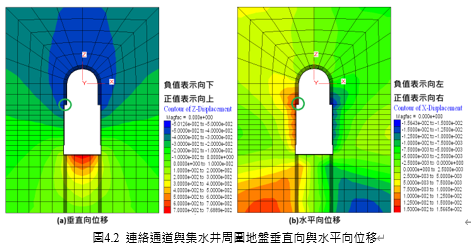

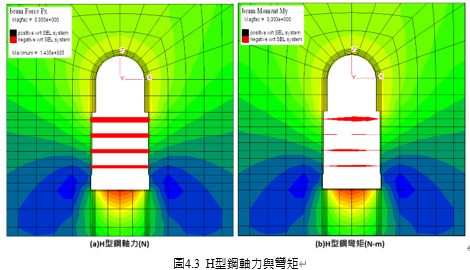

前言 潛盾隧道之集水井都設於連絡通道內(圖1.1),採用數值分析模擬連絡通道與集水井開挖過程中的安全性,需要建立3D的網格,其包括主隧道、連絡通道和集水井,數值分析過程包括主隧道開挖、連通道開挖和集水井開挖,這數值分析過程需要耗費大量的時間(如圖1.2所示)。為了簡化分析,忽略主隧道開挖過程中對改良土體應力場的擾動,並假設連絡通道內襯砌已完成。集水井開挖之初始支撐採用圓形鋼襯板,將圓形鋼襯板之支撐勁度轉換成等值H型鋼勁度,從而將3D分析轉換成2D分析,利用連絡通道內襯砌、H型鋼和改良後地盤土體共同支撐作用在改良土體邊界的土壓力。  一、土壤力學參數 連絡通道位於砂質地層,採用高壓噴射灌漿進行地盤改良,改良後土體的單壓強度為20kgf/cm2,改量後土體的凝聚力採用,10kgf/cm^2,改量前後土體摩擦角採用30°,改量前後土體單位重為1900kgf/m3,改量後土體彈性模數採用3.0×108 N/m2,改量後土體的柏松比採用0.3。二、圓形鋼襯板承受土壓力彈性解析解 圓形鋼襯板承受土壓力彈性解析解如圖3.1所示,由圖2.1可得: 式(1)中,Et為鋼襯板勁度,E為鋼襯板彈性係數(2.1×1011 N/m2),t為鋼襯板厚度(2.7mm),(AE)_H為等值  之H型鋼勁度, 之H型鋼勁度, ,代入式(1),推得(AE)H=2REt,R=1.5m,(A)H=2Rt=81cm2。採用H100×100×6×8之H型鋼替代圓形鋼襯板作為集水井開挖時之臨時支撐,其斷面積(A)H=21.9cm2,安全係數 ,代入式(1),推得(AE)H=2REt,R=1.5m,(A)H=2Rt=81cm2。採用H100×100×6×8之H型鋼替代圓形鋼襯板作為集水井開挖時之臨時支撐,其斷面積(A)H=21.9cm2,安全係數 。 。 三、數值分析模型 鋼襯板厚度2.7mm ,網格鋼襯板厚度採用60mm。鋼襯板受彎矩之曲率 , , 。因此數值計算將鋼襯板彈性係數折減,既 。因此數值計算將鋼襯板彈性係數折減,既 。 。簡化數值分析模型採用非平面應力且非平面應變的土體受行為,既在地盤改良邊界之左右兩側面、上側面和兩正面施加正向土壓力,如圖3.1所示,並固定網格底部。靜止側向土壓力係數採用0.5,側向土壓力為垂直土壓力之1/2。數值分析網格如圖3.2所示,連絡通道內襯砌完成後再始開挖集水井,分析步驟如下(如圖3.3所示) 1.施加邊界土壓力,建立初始應力場; 2.開挖連通道,同時設置連絡通道內襯砌; 3.第一輪集水井開挖,開挖深度1公尺; 4.第二輪集水井開挖,安裝第一輪鋼襯板,鋼襯板支撐勁度利用H型鋼模擬; 5.第三輪集水井開挖,安裝第二輪鋼襯板,鋼襯板支撐勁度利用H型鋼模擬; 6.持續同步驟(5)。    四、數值分析結果 由於連絡通道內襯砌完成後再開挖集水井,在2D模型的連絡通道內襯砌自重由3D的連絡通道自身支撐,所以忽略在2D模型的連絡通道內襯砌自重。圖4.1說明集水井開挖完成後仰拱向上位移約7.7公分,頂拱向下位移約4.5公分,數值計算過程每一開挖步驟都收斂,表示開挖過程屬於穩定狀態,如果採用3D模型計算結果會比上述二數值小,頂拱向下位移約4.5公分表示3D連絡通道已破壞,事實上不會有此狀況。從圖4.3中右下圖可知窄長的開挖斷面,最危險的部位是兩側壁。圖4.2說明壁體的垂直變位與水平變位,連絡通道內襯砌腳部的垂直變位量向下約5公分,此是受到上側面正向土壓力所致。連絡通道內襯砌腳部的向集水井內部的水平變量約1.2公分,兩側壁向集水井內部的最大水平變位量約1.2公分。上述說明利用H型鋼模擬圓形鋼襯板初始支撐,理論上是合理的,H型鋼所承受的軸力與彎矩如圖4.3。H型鋼所承受最大的軸力F=1.435×105 N負表是受壓,H型鋼所承受最大的彎矩M=1.317×102 N-m。H型鋼所承受最大的壓應力  ,h=10cm,IH=383cm4,求得σc=6.72×107 N/m2,H型鋼的抗壓強度4.2×108,安全係數 ,h=10cm,IH=383cm4,求得σc=6.72×107 N/m2,H型鋼的抗壓強度4.2×108,安全係數 。 。   五、結語 連絡坑道和集水井開挖穩定分析的3D數值模擬的網格建立是困難的,而且要耗費大量時間。簡化連絡通道與集水井開挖穩定分析方法忽略主隧道開挖過程中對改良土體應力場的擾動,採用非平面應力且非平面應變的土體受行為,類似一般隧道2D的開挖穩定分析,藉以評估連絡通道與集水井初始支撐的安全性。此將3D分析轉換成2D分析,利用連絡通道內襯砌(或其他初始支撐)、H型鋼和改良後的地盤土體共同支撐作用在改良土體邊界的土壓力,如果分析結果屬於不穩定,建議設計者採用複雜的3D模型評估連絡通道與集水井開挖的安全性。 參考文獻 1.Warren C. Young & Richard G. Budynas, Roark’s Formulas for Stress and Strain, McGraw-Hill, Seventh Edition, 2002, pp.592. |