|

劉永輝/中興工程顧問股份有限公司 淡江大橋工程處 經理 吳怡秋/中興工程顧問股份有限公司 淡江大橋工程處 工程師 呂斌豪/中興工程顧問股份有限公司 工程管理部 經理 |

|

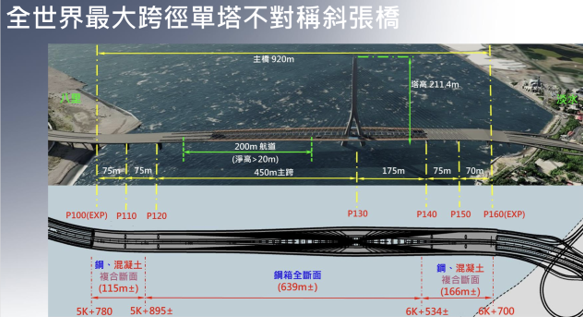

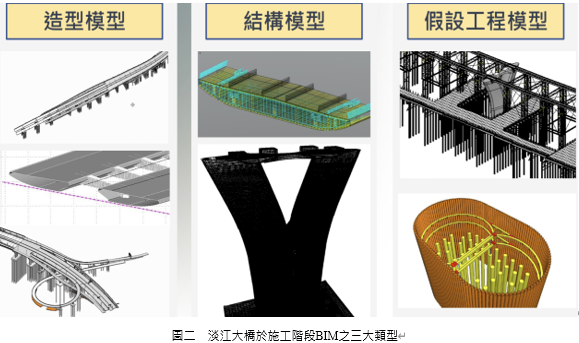

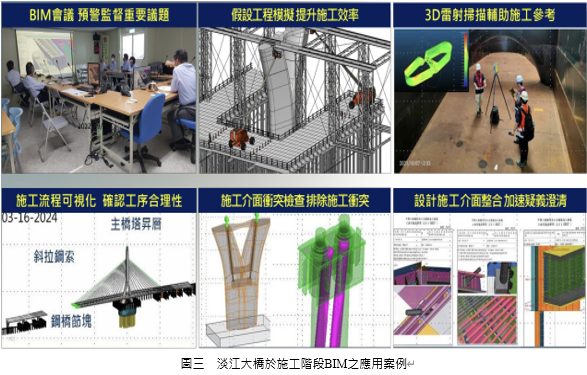

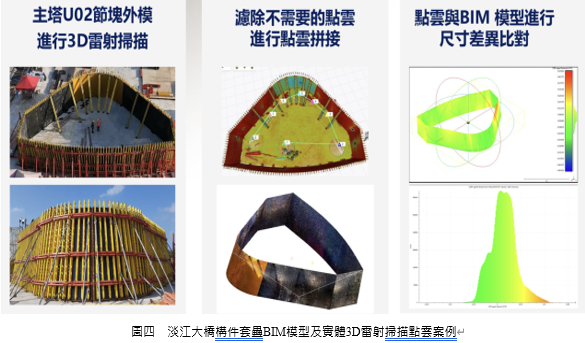

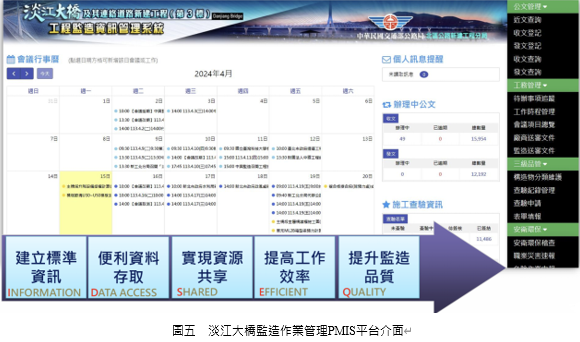

本工程施工技術困難度極高,橋塔由53個昇層組成,塔高總高達211.4公尺,水面上以上200公尺,每個昇層的斷面尺寸、傾斜角度、表面曲率都隨高度在不斷變化。工址位於淡水河口,地形開闊且受季風及颱風影響顯著,施工環境嚴峻。面對如此複雜的工程挑戰,傳統管理模式已難以應對,數位化轉型成為確保工程品質與施工安全的關鍵。  圖一 淡江大橋主橋段配置圖 一、BIM技術應用 (一)全生命週期整合應用BIM技術貫穿淡江大橋整個工程生命週期。規劃設計階段整合地形、地質、水文等基地條件,支援方案比選與優化。施工階段施工廠商依契約規定建立三類模型:造型模型係為施工前一年完成外觀整體造型模型,包含道路定線、結構完成面等,用於施工規劃介面議題釐清、提供模板製造參考與管控施工品質;結構模型以造型模型發展,用於結構衝突檢查,輔助施工圖檢討;假設工程模型依據施工計畫,模擬機具設備及動線,用於施工可行性評估與安全檢核。  專案採用ProjectWise建立BIM雲端協同平台,提供公共資料環境實現多方協同作業。平台建立標準化資料夾架構,透過權限管理讓業主、監造、承商、設計單位等具有相應存取權限。透過平台上版本控制機制以確保所有參與方都能使用最新版本並可追溯修改歷史。 施工團隊每週召開BIM會議,參與人員包含業主、設計、監造、施工及協力廠商,共同以BIM模型進行施工模擬檢討、介面衝突檢查排除及工序優化。參與者可線上審閱模型,此機制實現資訊公開透明,界面溝通協調順暢,確保會議決議明確記錄,有效提升協同效率。 (二)碰撞檢查與效率提升 系統整合不同專業的BIM模型,透過自動檢查硬碰撞(鋼筋、預力套管等)、剖切模型檢查軟碰撞(需求空間)、依施工順序檢查介面衝突。例如斜拉鋼索端錨構件與升降設備的衝突檢討,檢查主塔錨碇鋼箱內部端錨構件尺寸規格是否在升降設備安全淨空間外;斜拉鋼索鋼導管施工界面衝突列管,並精確量測BIM預留模板預留尺寸;在複雜且有限的斜索錨碇鋼箱內空間中,檢討優化維護管理階段的端錨維修平台位置等重要工項。 而橋塔施工為本工程難度最高工項之一,團隊引進先進模板系統,採用飛模系統(SCS)及自爬升系統(ACS),更透過BIM模型進行施工圖繪製及施工模擬,優化組裝流程、檢視工作空間需求確認介面關係,展現了BIM技術如何支援複雜施工技術導入與優化,並將數位模擬轉化為施工風險管控與實際施工效率提升。  二、3D雷射掃描技術 (一)技術原理與流程3D雷射掃描是非接觸式空間量測技術,透過測量雷射往返時間與方向角度計算測點位置。掃描儀以極高頻率發射雷射,短時間內獲得目標物表面大量三維空間點座標(點雲),準確建構空間物體幾何形狀。 本工程於模板及鋼構組裝完成後,以3D雷射掃描點雲與施工模型差異比對確保曲面外型符合設計精度。執行流程分四階段:現場掃描採用多測站掃描,配置共軛球快速精準拼接點雲;點雲後處理將原始資料匯入軟體進行背景及雜點濾除;透過比對軟體套疊點雲及BIM模型,自動計算點雲與模型表面距離差異;差異值以色階模式視覺化呈現,並產生誤差分布曲線圖和統計表格,提供完整品質評估輔助曲面驗證及模板施工調整參考。 (二)關鍵應用案例 淡江大橋橋塔每個節塊都是獨特的3D曲面,無法使用標準化模板,必須量身訂做。模板廠商依據BIM模型曲面進行模板規劃設計,在工廠精密切割組裝每一塊造型模板的面板與骨架,這些客製化造型模板再與飛模系統及自爬升系統進行模組化結合。為確保製造精度符合設計要求,在工廠製造完成後及運抵工地地面預組時,皆採用3D雷射掃描進行自主檢查與品質管控。掃描後的高精度點雲數據與BIM模型套疊比對,比對標準訂在規範要求許可差範圍內,管控所有模板組裝符合設計,確保主橋塔幾何造型與整體施工品質。 淡江大橋的主橋墩柱採用圓形組合斷面,模板工法採用鋼模模組,出廠前假組立以3D雷射掃描點雲比對BIM,比對標準訂在規範要求許可差範圍內,確保橋墩曲面造型符合設計。 主橋鋼箱梁採三維曲線設計,製造與安裝精度要求高,3D雷射掃描在廠內試拼裝、現場組裝等環節發揮關鍵作用。從檢測效率方面來看,以鋼梁寬約50~70公尺、梁身4公尺、長度15公尺的巨大量體,傳統測量檢測曲面需大量作業時間,3D雷射掃描依鋼梁尺寸外型與測站架設距離,適當配置掃描測站,僅需數小時即可完成整個節塊的收測與點雲拼接,並透過點雲比對BIM確保鋼梁製造品質符合設計曲面要求。  三、PMIS工程監造資訊管理平台 (一)PDCA循環核心架構本工程監造作業全面導入「專案管理資訊系統(PMIS)」,以PDCA(Plan、Do、Check、Act)循環為核心思惟,建構持續優化的監造管理邏輯。Plan階段建立監造計畫撰寫平台,介接無紙化數位查驗系統大數據資料庫,內建監造計畫撰寫平台,自動化產出監造計畫;Do階段執行無紙化數位查驗,現場人員透過行動裝置填寫表單、即時拍照上傳;Check階段建立工地內稽平台,系統自動彙整統計數據進行檢核;Act階段設置專案資訊戰情中心,透過大數據分析支援決策、持續改進。 (二)無紙化查驗與資訊整合 本工程位處淡水河口,工址位於河域且多有高空作業,傳統紙本表單具攜帶填寫不便、紙本記錄容易飛散造成職安風險、無法即時彙整等問題。本工程全面推行數位化查驗,現場監造人員使用行動裝置執行查驗作業,透過系統內建的數位化表單,進行查填、拍照、親簽上傳;同時,系統自動產出抽查表單及QRcode,照片自動與查驗項目關聯,重要設備或查驗點附QR-Code,掃描即自動帶入相關資訊。數位化查驗可減少人為輸入錯誤,提升作業效率與節能效果,減少後續重工,同時有助於資料的永久保存。  (三)執行成效與數位文化 PMIS系統平台達成五大核心價值:建立標準資訊、便利資料存取、實現資源共享、提高工作效率、提升監造品質。電子化作業大幅提升效率,透過行動裝置應用,現場查驗結果即時上傳,管理階層可即時掌握工程狀況,決策時效性大幅提升。經統計,無紙化數位查驗平均可大幅節省作業時間,更重要的是建立完整品質履歷,所有查驗過程都有影像與數據佐證。 並為普及數位工具,本工程成立「PMIS種子教官」制度,甄選資深同仁透過季度培訓課程以強化本質學能、獲取最新知識及系統優化資訊,再將新知帶回工地宣導,落實資訊傳遞並提升數位文化普及度。PMIS透過了數位資訊的整合將不只是文件倉庫,而是讓專案中每個決策、每項文件、每次檢討,都成為資料流中的擷取節點,透過數位資訊的累積、篩選與彙整,累積串連出可被學習與再利用的工程資產。 四、即時監控系統 (一)系統建置與點位配置本工程設置即時監控系統建置係基於三大核心目的:(一)工程管理方面,工程司可遠端監督多點同時監看,不需經常至現場即可了解進度,歷史影像回放可追溯問題、支援決策應變;(二)公共關係方面,民眾可透過網路瀏覽了解工程進行狀況,增進透明度、減少疑慮、促進全民監督;(三)安全管理方面,監控危險作業、發現不安全行為、即時糾正改善、建立安全文化。  (二)管理思維的根本轉變 業主、監造、承商三方可即時監控施工現況。即時監控降低人力需求,一人可同時監看多處,夜間施工可遠端監督。及時發現不安全行為並即時通知現場改善,建立「隨時有人在看」的心理約束。而民眾透過網站可查看施工狀況,增進信任、促進自律。社群網路上近四萬人組成公民社團,每日自發性追蹤分享大橋施工進度,形成強大「全民監工」力量。此舉不僅反映公眾高度關注與期待,更開創公共工程與社會互動新模式。 管理的思維即從傳統「要求→被動執行」模式,轉變為「公開→自律→習慣→落實」創新模式。此轉變關鍵不在於「監視」而在於「公開」。當施工過程透明化,承商主動做好安全與品質管理,從「要我做」轉變為「我要做」,建立正向安全文化。即時監控系統透過「公開透明」理念,促進工程透明化、建立各方互信,最終提升工程品質與安全。 結語 淡江大橋智慧化工具創新科技應用專案成功整合BIM技術、3D雷射掃描、PMIS工程監造資訊管理平台及即時監控系統四大數位核心應用,將數位應用轉換為工程管理效益,建立完整智慧營建體系。整合性數位應用的形成智慧工地的基礎架構,從設計到施工到監控到紀錄全程數位化,建立工程大數據。從設計到施工到竣工,每個階段都有完整數位紀錄,。這些數位履歷在竣工驗收、爭議處理、維護管理、災害應變、知識累積等面向展現價值,不僅服務當前工程,更為未來維護管理與經驗傳承奠定基礎。透過不斷創新和優化的原則,將數位化資料轉化為具有實際用途的寶貴資源。藉由統計分析和數據應用,實現了更高效、更準確及更安全的工程監造管理作業。專案的成功證明智慧化工具不是遙不可及的願景,而是可以實現的現實,所需要的是觀念的轉變、流程的優化、以及持續的投入。 淡江大橋不僅是一座連接淡水與八里的橋梁,更是一座連接傳統與未來、連接台灣與世界的智慧營建典範之橋。透過四大數位核心應用的整合,展現「科技改變營建,創新提升品質」的核心理念,為台灣營建產業的數位轉型開創新的里程碑。期待更多的公共工程與民間工程跟進,讓智慧營建成為台灣營建業的新常態,提升台灣營建業的競爭力,創造更大的社會經濟價值。 |