|

一、前言

營造工程包含:建築、橋梁、隧道、港灣…等眾多類型,常需於地形起伏變化大甚或鄰近水域、地下、高空等場所,使用多種重型機具設備作業,本質危害甚高;分包承攬之經營方式,承攬商及勞工之管理複雜且困難,稍一不慎,即發生災害。本文介紹近年來相關組織、國家推動之標準、法規、規範等,以為相關單位參考,推動國內營造業防災措施之參考。

(一)營造業災害現況

茲蒐集相關國家營造業職業職業災害狀況資料彙整如下。

1.日本營造業職業災害狀況

依據日本後生勞働省統計平成22年(西元2010)至平成28年等7年間之資料顯示,營造業職業災害死亡人數,約占全產業職業災害死亡人數的1/3。(參照圖1)

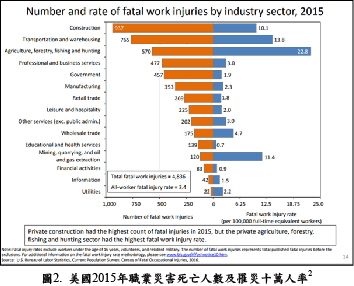

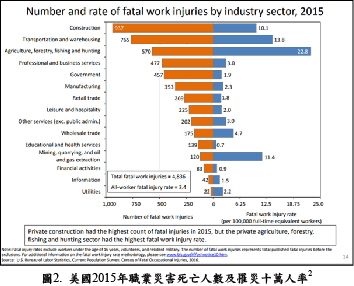

2.美國營造業職業災害狀況

美國勞動部統計局發佈2015年職業災害死亡人數及死亡十萬人率 (相當每10萬全工時人數之比率),顯示當年營造業死亡人數為所有產業中最高者。

3.香港營造業職業災害狀況

依據香港特別行政區勞工處統計資料顯示2005年至2014年間營造業職業災害死亡千人率約為同時期權產業職業災害死亡千人率的7.4倍。(參照圖3)

4.我國營造業職業災害狀況

依據勞動部職業安全衛生署104年勞動統計年報顯示,2003~2015年間營造業職業災害死亡千人率約為同期全產業職業災害死亡千人率的2.4倍。

由上列統計資料可了解,營造業職業災害狀況為產業界中極為嚴重者,亟需研擬適當之對策,以為改善。

(二)營造工程施工風險管理

營造工程規模較大,與周邊環境關連密切。一旦發生意外事故,不僅相關從業人員可能發生職業災害,工程受到損害,鄰近民眾亦可能受到波及,必須謹慎地管理各項施工作業及使用之機具設備,以安全順利地施工完成。

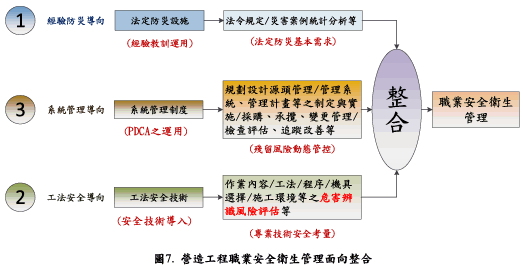

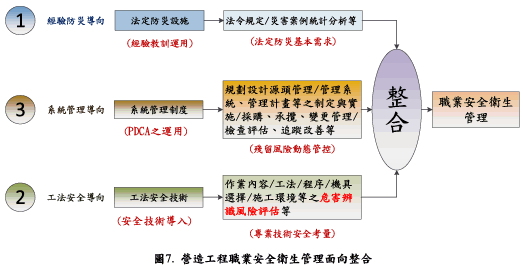

為確保營造工程得以安全順利地施工完成必須分別從法規、技術、管理制度等著手,以整合出系統性地施工安全管理制度。依據法令規定考量施工安全管理作為;自工程設計、施工規劃等階段實施風險評估,以強化工程之本質安全;導入專業技術,選用適當之施工方法、機具設備等以提升工法技術之安全;建力系統性之管理機制,以有效整合各項措施,以有效地實施工程管理。

業主(工程主辦或代辦機關)、設計者、施工者、監造單位等各相關權責單位應密切協調、充分溝通,各自善盡職責,合作完成工程任務。

本文擬介紹國外先進國家訂頒之營造施工安全管理相關法規、制度,以為國內推動相關作為之參考。

二、職業安全衛生管理系統國際標準發展沿革

(一) OHSAS 18001

為推動職業安全衛生管理系統,前由BSI等國際主要驗證機構共同研訂,於1999年頒訂職業安全衛生管理系統標準。分為:OHSAS18001 (Occupational Health

and Safety Assessment Series:Specification)及OHSAS18002 (Occupational Health and Safety Assessment

Series:Guidance),並於2007年改版。運用風險管理手段,以PDCA管理循環概念,分別進行系統之規劃、實施、檢查及管理階層審查、改進等運作職業安全衛生管理事項。

(二) ILO-OSH:2001

國際勞工組織(ILO)與國際職業衛生組織(IOHA)合作於2001年訂頒ILO-OSH-MS:2001(Guidelines on

occupational safety and health management systems)。建議以政策、組織、規劃與實施、檢核、改正行動等5大要素推動職業安全衛生管理系統,並持續改善之,再透過稽核,以確保其符合度與有效性。另建議會員國各自訂定國家級OSH-MS,特定職業應依其特性訂定業別OSH-MS。

(三) COSHMS

日本於平成11年(1999)制定「勞働安全衛生管理系統指針」(國家指針),考量營造業之特性於同年11月訂定「建設業勞働安全衛生管理系統指針」(COHSMS) 。之後配合勞働安全衛生法之修定及平成18年(2006)3月公布之「危險性及有害性等調查指針」,修正國家指針,同年6月亦修訂COHSMS。

(四) ISO 45001

國際標準組織參照OHSAS18001研擬ISO 45001 Occupational health

and safety management systems – Requirements。目前已發布DIS2,欲訂於2017年底或2018第二季發布正式版。

1.ISO45001運作旨意

ISO 45001:2017運作之方式與OHSAS18001之差異,略述如下:

(1)分析組織背景:以決定職業安全衛生管理系統的範圍、議題,決定風險與機會,發展或加強職業安全衛生政策與目標,了解員工與其他利害關係者之需求。

(2)加強領導統御:強化領導階層參與程度,提供承諾與支持(資源提供)。

(3)緊急避險:勞工發現有立即危害之虞者,得自行離開工作場所避難,並向管理階層報告,不受離開工作崗位之處罰。

(4)加強採購管理、承攬管理。

(5)風險對策:依序分別為危害消除(Hazard Elimination)風險取代(Substitution)、工程控制(Engineering Controls)、管理控制(Administrative Controls)、個人防護具(PPE)等。

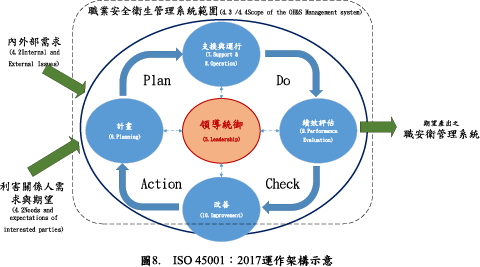

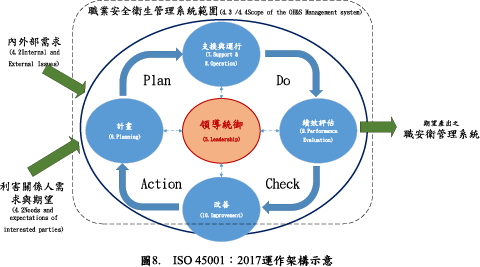

2.ISO 45001系統組成

ISO45001系統運作依PDCA之管理循環概念,衡量組織內、外部之需求,以領導統御(5.Leadship)為核心,經由計畫(6.Planning)、支援與運行(7.Support & 8.Operation)、績效評估(9.Performance Evaluation)、改善(10.Improvement)等程序,以產出符合期望之「職業安全衛生管理系統」。

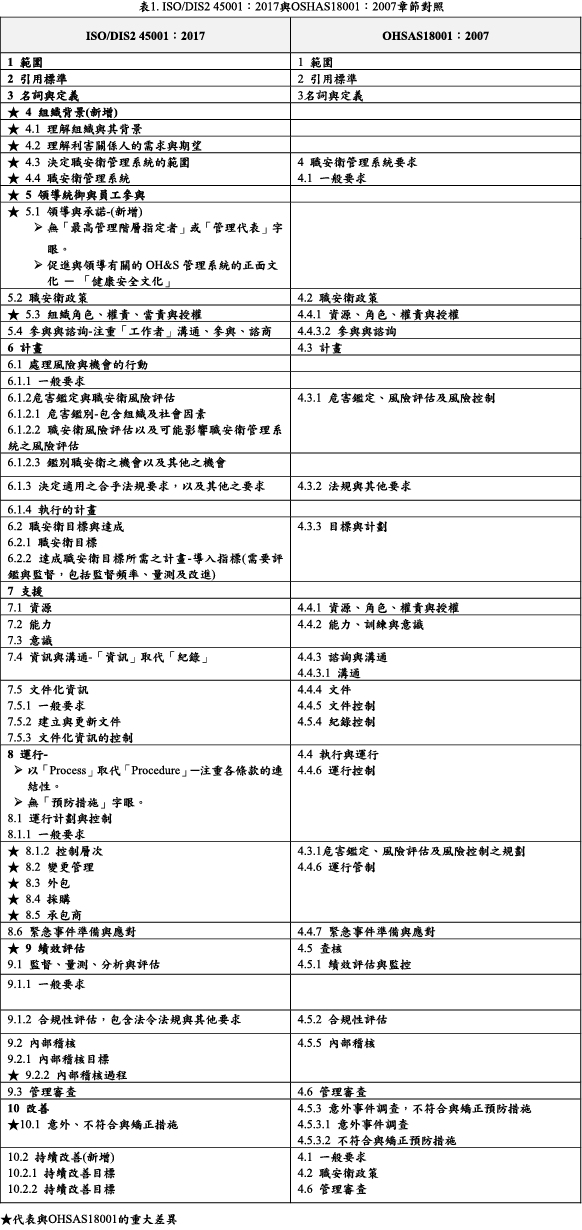

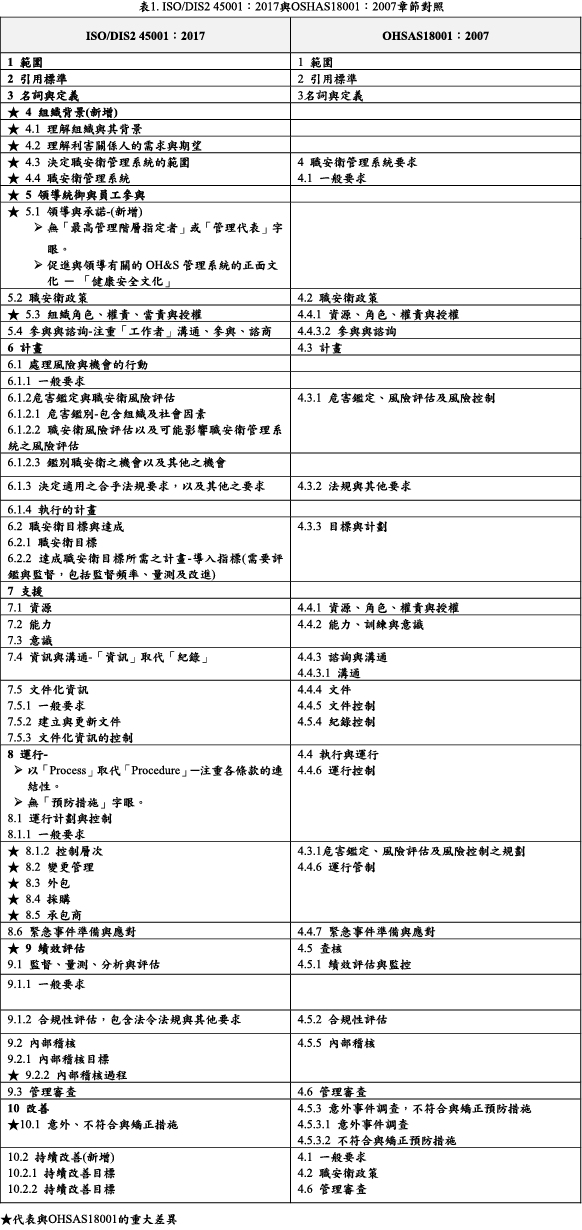

ISO45001:2017採用ANNEX SL高階條文架構,以利於整合其他ISO標準。共分十章,與OHSAS18001:2007之對照如下表1。

表1. ISO/DIS2 45001:2017與OSHAS18001:2007章節對照

★代表與OHSAS18001的重大差異

(五) TOSHMS

我國前由勞委會參照OHSAS18001:2007與ILO-OSH MS:2001於96年訂頒「臺灣職業安全衛生管理系統指引(TOSHMS) 」。之後由經濟部於100年發布CNS15506職業安全衛生管理-要求及CNS15507職業安全衛生管理系統-指導綱要。

(六)6TCOSHMS

另依據營造業之特性,參照ILO之政策,前勞委會另於100年訂頒「營造業職業安全衛生管理系統指引」 (CTOHSMS)。

三、風險管理標準

(一) ISO 31000

國際標準組織於2009年頒訂風險管理原則與指引(ISO 31000:2009, Risk management

– Principles and guidelines, provides principles),以為辦理風險管理之依據。

ISO 31000:2009架構如下:

1.範圍

2.名詞定義

3.風險管理原則

4.風險管理架構

5.風險管理流程

(1) ISO 31000風險管理原則

ISO 31000:2009第三條(Clause3)說明風險管理之原則(Principles)如下:

A.創造並保護價值(Creates value)

B.組織管理流程之一部分(Integral part of organizational processes)

C.決策之一部分(Part of decision making)

D.明確地指出不確定性(Explicitly addresses uncertainty)

E.系統性、結構性、即時性(Systematic, structured and

timely)

F.植基於最佳可用資訊(Based on the best available information)

G.量身訂製(Tailored)

H.將人性、文化因素列入考慮(Takes human and cultural

factors into account)

I.透明、包容(Transparent and inclusive)

J.動態、互動、變更因應(Dynamic, iterative and responsive to change)

K.各項設施持續改進及組織強化(Facilitates continual

improvement and enhancement of the organization)

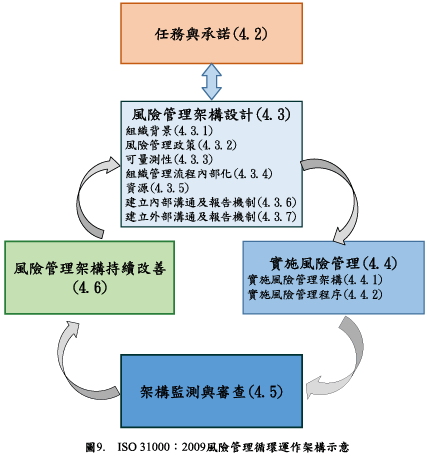

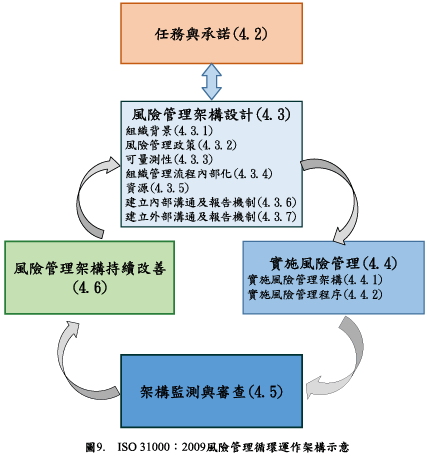

(2) ISO 31000風險管理架構

ISO 31000:2009於第四條(Clause4)說明風險管理架構依PDCA管理循環方式運作。

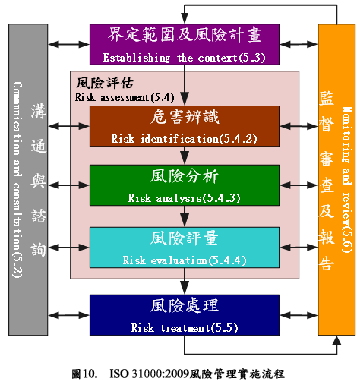

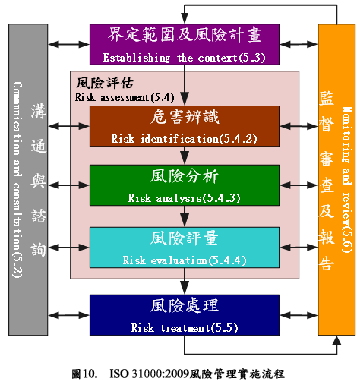

(3) ISO 31000風險管理流程

ISO 31000:2009第5條(Clause5)說明風險管理流程依序為:界定風險管理範圍、風險評估(再分為:辨識、分析、評量)、風險處理。於實施過程並應溝通與諮詢內外部相關人員,並建立監督、審查與報告機制。

《未完待續》

註釋

1.資料來源:厚生動労働省網站http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei11/rousai-hassei/

2.資料來源:美國勞動部統計局https://www.bls.gov/iif/oshwc/cfoi/cfch0014.pdf

3.資料來源:香港特別行政區勞工處網頁http://www.labour.gov.hk/tc/osh/content10b.htm

4.資料來源:勞動部職安署104年勞動統計年報(含交通事故) 網址https://www.osha.gov.tw/1106/1164/1165/1168/16711/

|